日本7100对应人民币(日本7100对应人民币多少钱)

#专家建议退休年龄延至65岁#上热搜。

网友自嘲:

“想过60岁大寿,先跟领导请假。”

“被20多岁的领导责骂半小时,因为耳背一句没听清。”

“延迟退休”的真实处境将如何?

另一个热搜或许能给出些参考:

#日本789万老人正在打零工#

一篇刊载于《新周刊》的文章中记叙道:

2021年,日本65岁以上的从业人员达到909万人,与此同时,日本 65岁以上老年人在2022年达到了3627万人。

这就意味着,日本的老年人中,达到退休年龄以后仍在工作的,平均每4个人中就有1个。

正式员工只有120万人,剩下的大部分都属于临时工和兼职工等非正式员工。

零工数量789万正是由此推算。

如果说数据是冰冷的,是缺乏细节的。

那么通过几部日本记录片,或许能洞见其中真实之处。

以此为前鉴,思虑我们该如何去面对并不久远的未来。

电影《0.5毫米》

打工养老

65岁以上打工老人在如何生活?

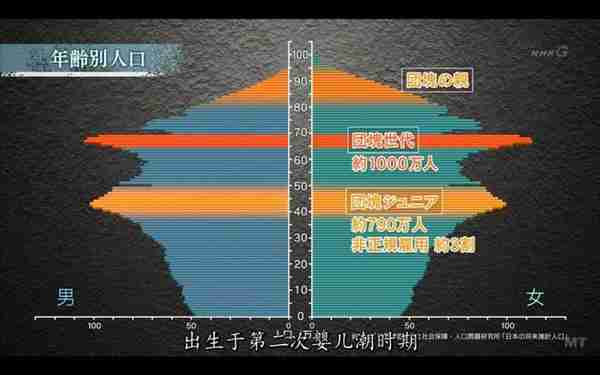

“团块世代”是较典型的观察对象。

日本首次婴儿潮发生于1947年-1951年,此阶段新生儿约1000万人,这群人作为日本60年代中期经济腾飞的主力,被称为“团块世代”。

“坚实的经济基础,强大的购买力,安享退休的生活”,这是对“团块世代”最初的共识,却也成为今日最具讽刺性的谬误。

2016年,纪录片《团块世代 悄然迫近的老年破产》中记录了吉春夫妇的生活现状。

作为“团块世代”,两人在日本经济飞腾时努力工作,买房买车生下两个孩子,过上了中产生活。

然而到了2016年。

67岁的两人正和89岁的母亲、36岁的儿子以及俩孙子住在一起。

母亲是老年痴呆症患者,儿子丧偶且失业,孙子们还在读书。

作为夹心层的吉春夫妇俩承担着双重压力。

据统计:

28.7%的团块世代需要照顾老人。

31.7%的团块世代需要支援子女。

全家的重担落在吉春夫妇头上。

吉春本人还在一所殡仪馆做餐饮服务。

他的工资加上他与妻子的年金(可粗浅理解为养老金)为37万日元每月(约合17800元人民币)。

但家庭支出每月需要47万日元(约合23700元人民币),其中包括住宅扩建贷款每月9万9千日元,需继续还款到80岁。

每月赤字10万日元,存款仅剩200万日元(约合10万人民币)。

吉春表示身体已经大不如前,不知道哪一刻就会倒下。

未来怎么办?

妻子已经放下十年记帐习惯,不愿再面对现实,“车到山前必有路”的幻想破灭,破产近在眼前。

“70岁以后还得接着干。”

另一边,日本人口七年连降,少子化问题加剧。

据厚生劳动省初步统计数据:

2022年日本总出生人口为799728人,比2021年减少了43169人,下降5.1%,出生人口首次跌破80万,创历史新低。

劳动力越来越少,就必须鼓励老龄人口就业。

2013年,日本颁布《高年龄者雇佣安全法》规定“企业有义务让员工继续工作至65岁”。

2021年,《改定高年龄者雇佣安全法》中则规定“确保70岁之前老年人的就业机会”。

再看另一组数据:

日本警视厅发布的“保安业概况”:到2019年年末,日本全国57万名保安人员中,60岁以上的群体占据45%。

日本出租车司机的平均年龄超过60岁,其中65岁以上的老年人占据将近一半。不仅如此,70岁至74岁之间的老年出租车司机有近两成,75岁以上的大约一成,甚至还有超过80岁的情况。

想起前段时间在网上看到的经历。

讲述者说在日本乘坐出租车,司机一般服务周到,上车下车给开车门,这几年乘坐出租车都是自己开车门,因为司机年纪过大,腿脚不便。

人总有倒下的那天,到时候又该如何?

打工之后,能安心死吗?

漂流死亡

日本作为长寿之国,老龄化居世界首位。

2022年,日本连续增加的“百岁老人”达到90526人,日本65岁老人达到3627万人,老年化率达到29.1%。

图源:网络

纪录片《最后安居于何处 老年漂流》中86岁高龄的大井四郎。

他的职业是运输司机,工作到80岁才下岗。

年轻时最大的乐趣是与妻子一起旅游,没有生育子女。

如今妻子去世,他无法独自行走、进食、如厕。

护理等级为四级。

养老金为每月6.5万日元(约合3300元人民币),这样的条件只能住进“特别养老院”。

寄居于短期收容床位,滞留时间不能超过一个月。

只能频繁搬迁。

而费用便宜的特别养老院数量严重不足。

42万老人一起等待床位,至少要等三年。

最后,大井被安排进民营福利设施,一个月费用是14万日元(约合7100元人民币)。

相对便宜,也相对稳定。

大井的养老金为每月6.5万元,相对14万不足部分申请低保。

低保不是没有代价的。

让出自己的房子换取低保,这就是所谓“以房养老”。

在整理老房子时,妻子送给大井的手表已经不走了。

陪伴自己六年的妻子骨灰也要移走。

戏剧化的是,搬家这天恰好是妻子的忌日。

40年的居住回忆被抹去。

坐在轮椅上的大井抱着妻子的骨灰、攥着手表,面色凄惶,呜呜地哭起来。

从此他再也没有家了。

而要想长期居住在福利设施,大井必须保持目前的身体健康水平。

身体若出现恶化就必须搬走住进医院。

出院后再继续寻找能接收自己的住所。

漂流的老人在增多,设施建设速度与护理人员培养速度远远跟不上。

“死在哪”勒在老人心头。

大井如果有儿女,处境会更好些吗?

养儿防老还靠谱吗?

除了上文的吉春夫妇需要支援36岁失业的儿子以及儿子的儿子。

还存在另一种情况,就是子女没有时间陪伴老人。

86岁患有老年痴呆的千代子。

养老金为每月7万元(约合3500元人民币),子女每月掏出4万(约合2000元人民币),这样每月缴纳11万(约合3500元人民币)住进福利设施。

与千代子感情深厚的女儿是单亲妈妈,平时忙于生计根本法照料老人。

加之探望距离远,见上一面都很困难。

千代子女儿的境遇又牵扯出另一个问题。

在纪录片《调查报告 女性的贫困》(2014年)中曾统计:

“独自抚养孩子的女性在逐年增加,人数已达124万人,其中20多岁的单亲妈妈中,有8成年收入不到114万日元。”

社会问题相互交织显影在个体的处境。

再讲一个特例:

由一位退休女护士组建的老年人互助组。

老年人们住在一起,70岁的照顾80岁的,能动的照顾不能动的,借此形成流动。

每月缴纳费用和福利设施相差无几。

但福利设施拒收的重病者,这里可以收留照顾。

“互相帮助,互相打气,好好活下去,帮助别人,当自己需要帮助的时候就坦然接受,我们不会让孤单死发生在我们身上。”

但这是否只是偶发性的理想乐园?

现在如何做才是未来的最优解呢?

凝聚共识

如果未找到准确答案,但至少可以凝聚共识。

最后,以近期频繁出现于中文互联网的上野千鹤子的观点作为结束吧。

她是日本女性学先驱,是东京大学教授。

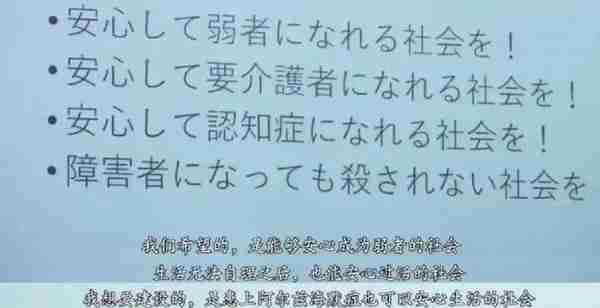

这段话出自于她的纪录片《最后一课》:

“我们希望的,是能够安心成为弱者的社会,是生活无法自理之后,也能安心过活的社会,我想要建设的,是患上阿兹海默症也可以安心生活的社会。”

“创造一个弱者也能安心生存的社会,不就是我们的目的吗?”